Samedi 14 mars à 19h

Discussion proposée par des participants à la bibliothèque des Fleurs Arctiques et au journal De Passage

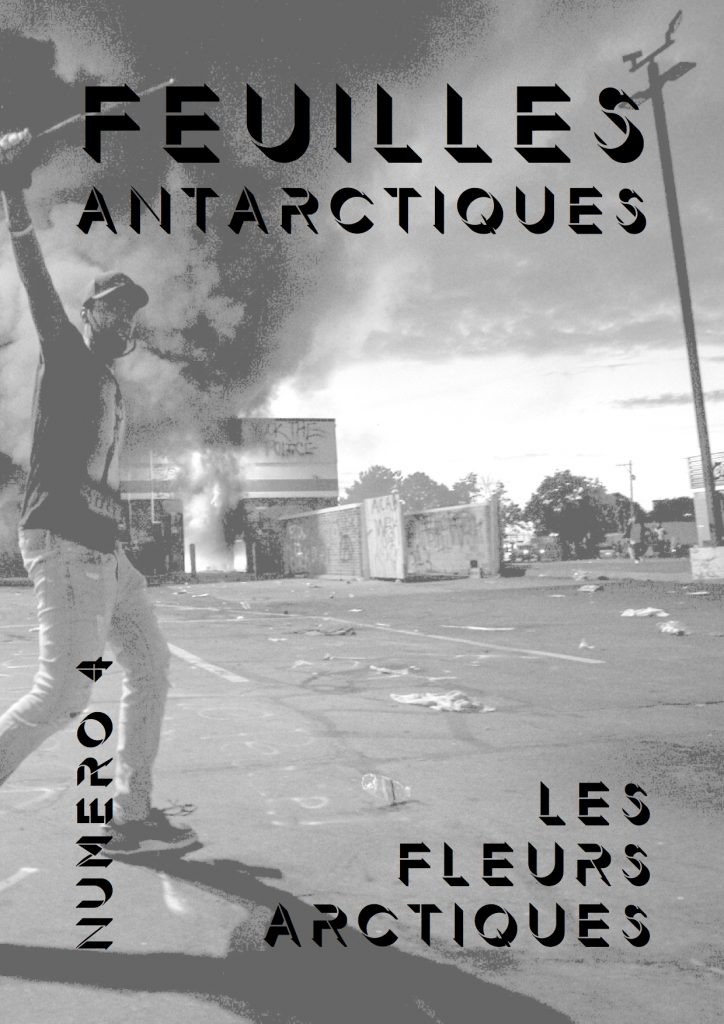

Depuis qu’il y a des barrières, il y a des gens pour sauter par-dessus et pour les abattre.

Partant du principe de la liberté pour tous – liberté de circulation, liberté d’installation si l’on veut, mais avant tout liberté impossible à débiter en petits morceaux qu’on défendrait chacun à leur tour, puisqu’il s’agit de la liberté de vivre sa vie –, nous voudrions proposer de discuter des frontières dans l’optique de s’opposer à leur existence et à la matérialité de leur présence dans nos vies aujourd’hui. Il ne s’agit pas de les conceptualiser, de les aménager, d’en gérer la traversée, de les hiérarchiser. Il s’agit de voir en quoi les frontières nous emprisonnent tous, en permanence, quelle que soit la manière spécifique dont elles se manifestent à chacun. Il s’agit, en dernière instance, de les trouver et de les combattre. Une réflexion s’impose, non pas parce que la question serait très compliquée, mais parce que ce qui était largement partagé, voire évident, dans les luttes passées, semble, vu d’aujourd’hui, largement perdu. Si ce rétrécissement de la critique est nuisible, c’est parce qu’il réduit fatalement le champ des possibles aujourd’hui. À nous de poser les choses autrement et de rendre visibles les réalités de l’omniprésence des frontières.

Contrairement à ce qu’on pourrait croire en prenant au pied de la lettre l’observation d’un atlas, les frontières sont partout. On pourrait se les représenter comme de simples traits sur une carte, une ligne de crête, un fleuve avec des douanes, ou de simples murs et de bêtes barbelés. Mais non, les frontières sont des espaces, des territoires, bien plus que des lisières. Si les murs, les postes douaniers et les barrières naturelles sont autant de lignes de front où les États peuvent tester leur efficacité meurtrière, tout comme pendant les guerres, les frontières quadrillent l’ensemble des espaces de la société : elles sont dans les gares, les zones d’attente, les aéroports, les moyens de transports, les lieux de travail, de commerce et de divertissement, et même sous les pieds des migrants pris à l’entrée en France, qui sont considérés comme hors du territoire même si on les y déplace pour gérer leur enfermement et leur expulsion. De même, les frontières ne sont pas une limite continue qui pourrait être absolument ouverte ou fermée, elles sont l’organisation pratique et permanente d’un tri entre ceux qui passent et ceux qui ne passent pas, ceux qui auront peut-être le droit de rester le temps d’éprouver leur capacité à se faire exploiter et ceux qui seront forcés à repartir, faisant vivre tout un pan de la population sous la menace permanente de la traque, de l’enfermement et de l’expulsion. Les frontières sont le lieu d’un contrôle permanent de qui est où, pour combien de temps et pourquoi. Nous ne vivons pas entre des frontières, mais traversés par elles : partout où un contrôle peut donner lieu à un tri entre ceux qui ont le droit d’être là et ceux qui ne l’ont pas, c’est une frontière qui s’érige.

La frontière, c’est avant tout une machine qui sépare les êtres à travers différents statuts administratifs. Mais cette séparation implique quelque chose de bien plus large: la prison pour ceux qui traversent sans autorisation, les conditions de travail spécialement dures pour ceux qui n’ont pas le droit de travailler, la constitution d’une identité abstraite pour ceux qui sont d’un côté et de l’autre de la frontière… En bref, toutes les sales petites cases que produit ce monde, et toute la machinerie qui les impose au réel, aux gens, avec plus ou moins de violence physique et psychique. La frontière se retrouve au carrefour de toutes les séparations, pour cette raison précisément, elle n’est pas l’un des milles morcellements spécifiques de la question sociale que les temps actuels dessinent. Les frontières ne sont que le lieu par excellence du grossissement et de la cristallisation de ce que ce monde offre d’exploitation et de domination pour tous.

Lorsque les gens, avec ou sans papiers, dorment à la rue alors que les riches ne savent que faire de leurs maisons de vacances, ne s’agit-il pas de la vieille question de la propriété privée ? Les flics et les contrôleurs qui peuvent nous embarquer faute de papiers en règle, ne sont-ils pas les mêmes que ceux qui nous embarquent parce que nous ne sommes pas en mesure de payer ? Les prisons, quel que soit le statut admnistratif des personnes qui y sont enfermés ne sont-elles pas fondées sur le même principe de régler leur compte à ceux qui n’ont pas su se rendre utiles ? Enfin, le fait d’avoir à préparer une narratologie des souffrances à destination des autorités de l’Ofpra ne ressemble-t-il pas, de plusieurs manières, à la façon par laquelle la société actuelle nous force à vendre nos vies transformées en CV adaptés à la demande, ne serait-ce que pour quelques centimes de survie ? Autrement dit, la fameuse question de l’ « intégration » à une société – et pas n’importe laquelle ! – se pose en réalité à tout le monde, qu’on soit citoyen ou étranger. Les papiers ne sont qu’une étape particulièrement difficile à franchir, parfois juste temporaire, comme le savent tous ceux qui sont parvenus à les obtenir. Les frontières, omniprésentes, font partie des rapports sociaux qui nous séparent les uns des autres, qui divisent entre les sans et avec statut administratif comme ils divisent entre les sans et avec travail, les sans et avec capital, les sans et avec propriété. C’est bien pour cela qu’il est impossible de s’attaquer aux frontières sans mettre en cause l’organisation sociale elle-même, régie par l’exploitation et administrée par l’État.

C’est pourquoi nous décidons de nous saisir de cette question, à partir de nos situations et expériences évidemment différentes selon ce que nos lieux et contextes de naissance ont bien voulu faire de nous. Nous sommes convaincus qu’il n’y a pas plus « premier concerné » que celui ou celle qui refuse un monde bâti sur ces séparations qui empêchent de penser, qui empêchent la solidarité. Lutter contre les frontières, c’est donc d’abord refuser les divisions à l’infini propres à l’État et au capital, et parfois hélas reconduites au sein même des formes de conflictualité sociale : étrangers contre citoyens, travailleurs détachés contre « fixes », réfugiés contre sans-papiers, travailleurs « producteurs de richesses » contre « assistés », militants contre « premiers concernés », etc. Les différences de statut ne peuvent pas être occultées, mais elles doivent être prises en considération avec la perspective claire de les détruire. Plus concrètement, cela veut dire refuser non seulement toute forme de nationalisme, de racisme ou de xénophobie, mais aussi toute revendication ayant trait à une catégorie nationale – une nation, un peuple, une citoyenneté, une minorité – et pas une autre. Car si l’État s’autorise une telle brutalité contre les étrangers pauvres, c’est parce que celle-ci est normalisée par le racisme ambiant, par la xénophobie et par la banale « préférence nationale ». Les frontières n’« appartiennent » pas plus à « nous » qu’à « d’autres » ; elles n’appartiennent qu’aux États. C’est pour cela que la réponse adéquate à la question ne peut être que globale, internationaliste… et révolutionnaire.

L’un des écueils (à moins qu’il ne s’agisse d’une stratégie ?) les plus courants de notre époque consiste à créer une représentation séparée des « migrants », qui n’existent plus que par le récit des souffrances vécues. Face à ces souffrances, on ne peut rien faire d’autre que compatir, diffuser ces mêmes récits que l’Etat leur réclame et se mettre dans la position extrêmement limitée et problématique de « soutien » . Un rapport étrange s’institue, et, sous le prétexte de l’autonomie des étrangers sans-papiers, ceux qui en ont sont assignés au rôle de simples témoins. Les « migrants » eux-mêmes se retrouvent jetés dans une foire d’empoigne politique où s’exercent tous les fantasmes de la bonne conscience militante de gauche et d’extrême gauche. Il est temps de s’opposer à cette sordide division du travail entre ceux d’ « ici » et ceux de « là-bas ». La lutte contre les frontières appartient à tous ceux qui s’en saisissent, d’où qu’ils viennent et quel que soit le statut que l’Etat leur concède. Il s’agit de se battre au delà des situations particulières de chacun pour s’y attaquer. Il ne faudrait oublier ni la singularité du statut administratif ni le fait que c’est l’État qui cherche ainsi à encager chacun dans des cases bien délimitées. Les refuser, c’est à la fois s’opposer à la guerre de tous contre tous et élargir le champ d’émancipation possible pour tout le monde. C’est à travers ce refus que pourrait s’élaborer la question de la solidarité, qui s’impose dès lors qu’on partage une perspective de lutte. Comme le disaient quelques révolutionnaires d’autrefois : Étrangers, ne nous laissez pas seuls avec les français !

De nombreuses luttes, confrontations et révoltes ont eu lieu par le passé, ou se déroulent de nos jours de par le monde : des nombreuses tentatives d’empêcher les expulsions aux mises à sac des charters par les expulsés, des tractages et affichages aux sabotages contre les constructeurs et les gestionnaires des centres de rétention, des occupations des locaux de collabos de la machine à expulser aux révoltes dans les prisons… Les occasions de se confronter aux frontières sont très nombreuses, à nous de partir de la situation actuelle pour retrouver des pistes offensives !

Afin de réfléchir à cette question qui ne sera jamais épuisée, il pourra être intéressant de revenir sur des séquences précises de lutte, des textes, des brochures, parlant de l’histoire des luttes ou de choses plus actuelles, qui ont tenté de contribuer à la lutte contre les frontières. Nous avons largement de quoi nous inspirer, discuter, critiquer, pour reconnaître aux mieux les horizons qui sont les nôtres aujourd’hui.

Tant qu’il y aura des frontières, il y aura des gens pour sauter par-dessus et pour les abattre.

Pour en finir avec la machine à expulser, ses frontières, ses prisons et le monde qui en a besoin.

Télécharger le tract et l’affiche

Nous envoyons, aux abonnés de la liste de diffusion de la bibliothèque, chaque lundi à partir du 18 mai, un petit dossier constitué d’un texte autour d’une question actuelle ou inactuelle accompagnés de divers conseils de lectures.

Nous envoyons, aux abonnés de la liste de diffusion de la bibliothèque, chaque lundi à partir du 18 mai, un petit dossier constitué d’un texte autour d’une question actuelle ou inactuelle accompagnés de divers conseils de lectures.

Nous avons écrit ce texte (et nous ne pensions pas le publier ailleurs) pour qu’il soit lu par celles et ceux qui ont assisté à la vague de spam dégueulasses sur Indymedia Nantes qui nous accuse de tout et n’importe quoi, nous insulte, s’attaque tout particulièrement à un d’entre nous. Nous en venons à le mettre ici parce qu’un des modérateurs d’Indymedia Nantes le refuse, donnant ainsi raison au/à la spameur-euse qui ne se prive pas de continuer ses insultes sexistes, validistes, antisémites, à consonnances fascistes… et surtout remplies de mal-être, d’appel au suicide, de divagations sur son caca. Cette personne, quelle qu’elle soit, va très mal et s’attaque à nous sans retenue.

Nous avons écrit ce texte (et nous ne pensions pas le publier ailleurs) pour qu’il soit lu par celles et ceux qui ont assisté à la vague de spam dégueulasses sur Indymedia Nantes qui nous accuse de tout et n’importe quoi, nous insulte, s’attaque tout particulièrement à un d’entre nous. Nous en venons à le mettre ici parce qu’un des modérateurs d’Indymedia Nantes le refuse, donnant ainsi raison au/à la spameur-euse qui ne se prive pas de continuer ses insultes sexistes, validistes, antisémites, à consonnances fascistes… et surtout remplies de mal-être, d’appel au suicide, de divagations sur son caca. Cette personne, quelle qu’elle soit, va très mal et s’attaque à nous sans retenue.