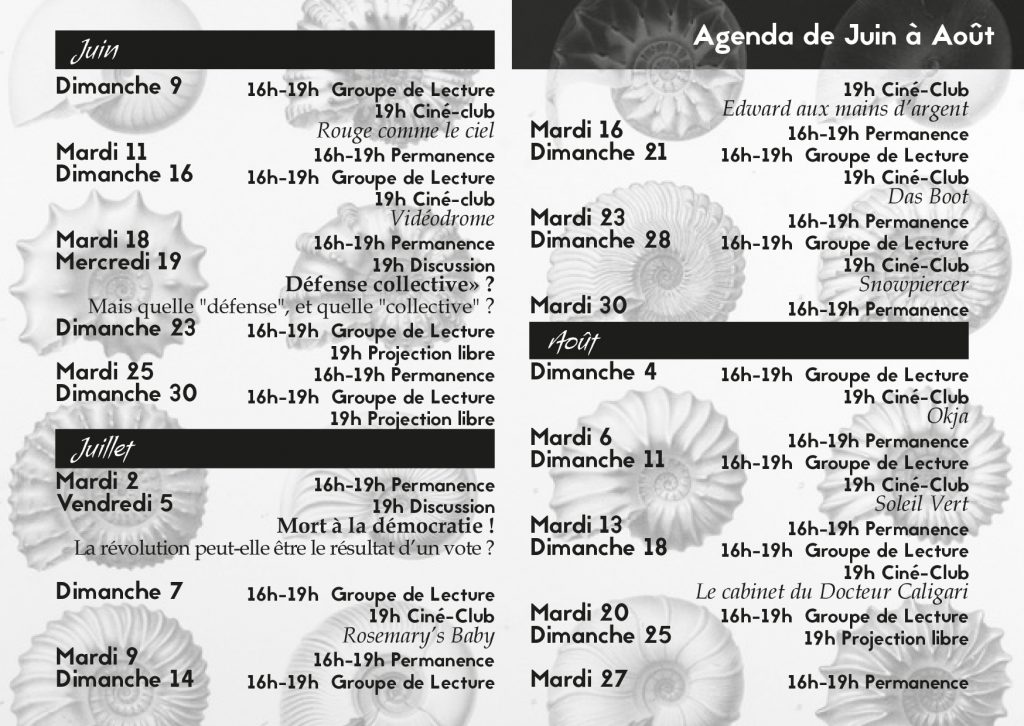

- Permanences : mardi de 16h à 19h

- Ciné-club : dimanche à 19h

- Groupes de lecture : dimanche à 16h

Les jours se rallongent…

Les jours se rallongent, mais pas de soleil trop brûlant qui fasse fondre les murs et les barreaux qui nous entourent. On continue de marcher à l’ombre de ses désirs, et d’ouvrir portes et fenêtres sur un air trop rare, sur des horizons d’ennui et de misère. Quoi d’étonnant si la prison ressemble aux usines, aux écoles, aux casernes, aux supermarchés, aux hôpitaux, aux maisons de retraite, aux appartements… qui ressemblent tous aux prisons. Ça carcérâle un peu partout, les techniques de contrôle s’échangent entre prisons, frontières, écoles et villes laboratoires. Des flics ne s’arrêtent même plus aux portes des lycées, pendant qu’on cherche à dresser les enfants aux usages de la biométrie, à leur inculquer l’habitude de donner son pouce, son empreinte, d’aimer la Nation et son armée, tout en s’auto-formant à courir plus tard après la survie sous des bouquets de caméra.

La gestion étatique des samedis de contestation et du 1er mai a clairement affiché une dynamique assumée de répression par la surveillance, la punition et l’enfermement plutôt que par les vieilles techniques de compromis social. Ce sont finalement parfois davantage les militants qui se chargent des illusions démocratiques et sociales, en dépit de leur rejet des syndicats. L’Etat, pour l’instant, préfère chercher à faire peur et à dissuader toute contestation. La bibliothèque des Fleurs Arctiques propose dans ce contexte une discussion sur la répression et la défense collective (quelle défense ? Quelle collective ?) le mercredi 19 juin, et, face aux illusions démocratiques tenaces, une discussion autour de la réédition en format brochure du livre Mort à la démocratie de Léon de Mattis le vendredi 5 juillet.

Les horaires changent pour l’été. Les permanences seront le mardi de 16h à 19h, et le dimanche nous pourrons poursuivre les réflexions autour des différentes formes d’enfermement, mais aussi des perspectives révolutionnaires lors des groupes de lecture, de 16h à 19h, et des projections du ciné-club, à 19h. Nous proposons de lire ensemble des textes autour de l’anti-psy, mais aussi de continuer de nous pencher sur les éclats subversifs du passé, autant pour mesurer ce qui nous en sépare que pour s’en nourrir, en s’intéressant au Désir libertaire, une revue surréaliste arabe des années 1970. Les films du ciné-club s’inscrivent dans la continuité des cycles sur la famille, avec la projection de Rosemary’s Baby, sur le genre post-apocalyptique, avec Snowpiercer et Soleil Vert, mais ouvriront aussi des discussions sur le rapport du désir aux images, sur le rêve et la folie, sur « l’anormalité » dans la société, et sur tout ce que nous pouvons choisir de voir dans le cinéma.

Nous diffusons des livres et brochures qui sont disponibles sur place aux heures d’ouvertures et peuvent être commandés par internet ou par courrier, le catalogue est en ligne sur notre site.

Vendredi 5 juillet à 19h

Vendredi 5 juillet à 19h Roman Polanski – 1968 – VOSTF (USA) – 136’

Roman Polanski – 1968 – VOSTF (USA) – 136’

Richard Fleischer – 1973 – VOSTFR (USA) – 93 min

Richard Fleischer – 1973 – VOSTFR (USA) – 93 min Robert Wiene – 1922 – VOSTFR ( Allemagne ) – 77′

Robert Wiene – 1922 – VOSTFR ( Allemagne ) – 77′