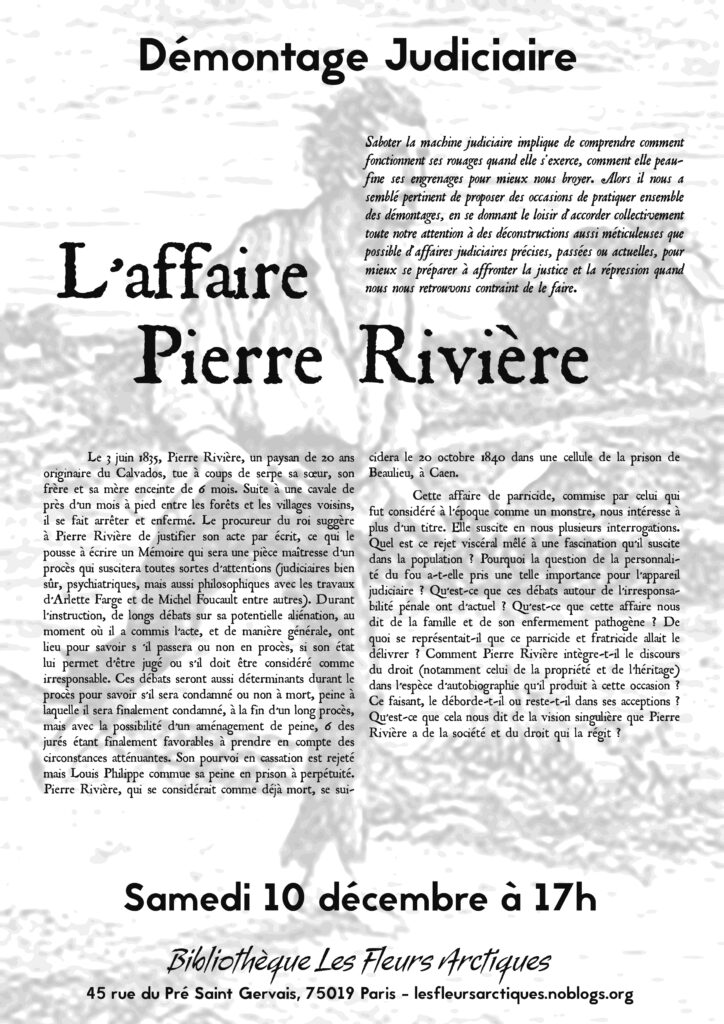

Vendredi 3 février 19h30

Vendredi 17 février 19h30

« Sans avoir connaissance des termes de l’accusation ni, à plus forte raison, des suites qui pourraient lui être données, il lui fallait se remémorer toute sa vie, jusque dans les actes et les événements les plus infimes, puis l’exposer et enfin l’examiner sous tous ses aspects. »

F. Kafka, Le Procès

S’opposer à la Justice, en tant qu’institution, ainsi qu’à tout ce qui permet à cette machine à broyer de fonctionner, ses tribunaux, ses prisons, ses « peines alternatives », sa PJJ, ses JAP, sa psychiatrie de boucher, mais aussi à tous ceux qui la font vivre et agir, ses juges, ses procureurs, ses experts psychiatres, et bien sûr aussi à la police sur laquelle elle s’appuie, c’est une évidence pour tous ceux qui veulent en finir avec l’Etat et le capitalisme. Parce qu’elle est le pilier central de la défense de la propriété privée et des prérogatives de l’Etat, parce qu’elle sert les intérêts du capital, parce qu’elle menace directement tous ceux et toutes celles qui luttent, ou même simplement qui dévient de la voie royale de misère et d’obéissance qui est toute tracée. Mais entre révolutionnaires commencent les débats pour savoir si ce faisant on s’oppose à toute justice, toute prison, toute police, ou si c’est à celle de l’Etat actuel, et si on doit bien se résoudre à imaginer une utopie révolutionnaire avec une justice révolutionnaire, des prisons révolutionnaires, des experts psychiatres révolutionnaires, etc. On peut tout aussi bien remplacer « révolutionnaire » par « populaire » ou « du peuple ». A ce niveau-là, on peut dire que le débat est vite tranché, entre des conceptions autoritaires, qui s’opposent à l’Etat mais imaginent , que ce soit par pauvreté d’esprit ou par passion pour le pouvoir d’ailleurs, que des formes de justice et de coercitions ne peuvent que perdurer, et des conceptions anti autoritaires qui voient dans ces réinstitutions le début de la fin de toute émancipation. Le débat est vite tranché, certes. Mais il n’est pas forcément inutile de le raviver alors que certains révolutionnaires d’aujourd’hui continuent à rêver ouvertement d’une vraie Justice populaire avec ses bonnes prisons du peuple. De manière moins brutale, on retrouve aussi dans les aspirations à des formes de « justice alternative » trouvant bien souvent leur modèle dans des fantasmes de formes judiciaires passées, éloignées, voir « primitives », une manière de critiquer la Justice instituée comme n’étant pas la bonne justice, celle qu’on pourrait construire avec un peu de bonne volonté, une Justice vertueuse, enfin au service du Juste.

Ce que nous voudrions mettre en discussion est à un autre endroit de la réflexion sur le rapport au judiciaire, et ce que nous cherchons à couper à la racine, c’est bien le Juste lui-même, au-delà de critiquer ou de valoriser les formes anecdotiques de justice d’ici ou d’ailleurs. Quand nous parlons de « judiciarisme », nous cherchons à nous attaquer à tout ce qui judiciarise, à tous les niveaux de la vie, celui des institutions d’Etat, mais aussi dans les rapports familiaux, politiques, interpersonnels… Tout ce qui a aussi bien été intériorisé par les individus et qui se manifeste par des attitudes innocentistes ou (auto-)accusatrices. En effet considérer qu’il y a « judiciarisme », c’est considérer que l’institution judiciaire trimballe avec elle, au-delà de ce qui lui permet de fonctionner, une idéologie, un rapport au monde, qui, comme toutes les facettes du pouvoir qu’elle cherche à maintenir, se donne pour évident, presque naturel, et sert de miroir aux alouettes, ou de piège dans lequel tombent les révolutionnaires judiciaristes cités plus haut, qu’ils soient autoritaires ou anti autoritaires. Le judiciarisme, c’est cette idéologie intégrée qui considère que, quoiqu’on en pense, il y a des coupables et des innocents, qu’il est impossible de faire son deuil ou de réparer les conséquences d’un acte sans que quelqu’un soit condamné pour l’avoir commis, faisant même du procès une sorte de moment nécessaire du soin, et qu’en somme le fait de juger, de condamner et de punir sont des processus nécessaires à toute vie sociale. Le judiciarisme est par exemple très présent dans le rapport à l’éducation des enfants, avec la prévalence des vertus éducatrices de la récompense et de la punition. Il s’instaure même informellement dès lors que la régulation des conflits passe par l’établissement d’une culpabilité et la mise en œuvre d’une peine. Il pointe son nez dès qu’on se met à considérer qu’une justice serait apte à déterminer la vérité, comme en témoignent les comités « Vérité et justice pour » qui se sont succédés ces dernières années. Le judiciarisme est aussi un dispositif central de tous les systèmes moraux ou religieux, et si la justice de Dieu s’oppose à celle des hommes, il s’agit toujours de faire en sorte qu’une instance détienne le pouvoir de juger, de condamner et de punir. Que cette instance soit déifiée ou collective et autogérée, il s’agit toujours de valider qu’il y a besoin de juger, de condamner et de punir.

Mettre en discussion la question du judiciarisme c’est se demander comment aller au-delà du fameux « ni coupable ni innocent » et cesser réellement de réfléchir en termes d’innocence et de culpabilité. C’est identifier la place et le rôle du jugement et de la punition dans les rapports y compris extra-judiciaires, c’est aussi mesurer à quel point cesser d’intégrer ces principes comme naturels ouvre des perspectives émancipatrices que toute volonté de juger, de condamner et de punir referme immédiatement.