Le nouveau programme de la bibliothèque Les Fleurs Arctiques est désormais disponible. Vous pouvez le lire ici en ligne en cliquant sur l’image mais vous pouvez aussi le trouver imprimé au 45 rue du Pré Saint-Gervais dès la permanence de ce mercredi 26 mai.

- Permanences : mercredi de 15h à 17h30

- Ciné-club : lundi ou vendredi 19h (voir à l’intérieur)

- Groupes de lecture : dimanche à 15h30

Edito

Alors que le gouvernement a forcé un retour « à la normale » du travail et des écoles en faisant miroiter une sortie prochaine de la crise sanitaire qui nous rendrait à la formidable « vie d’avant le virus », on voit bien que le mouvement entamé depuis la rentrée, et qui se poursuit aujourd’hui, c’est l’optimisation du point de vue de l’Etat et du Capital de cette « vie avec le virus » qui a été imposé en passant par l’acceptation du risque de la contamination au nom du bon fonctionnement de l’économie, et la normalisation d’abord des 15 000 puis 30 000 cas par jours, 5 000 personnes en réanimations et plusieurs centaines de morts quotidiennes. La seule limite a donc été l’état de « tension » des urgences, donc la limite objective de la gestion sanitaire pour éviter une « catastrophe » purement gestionnaire qui n’a rien à voir avec les conséquences réelles du virus sur nos vies (décès, mais aussi covids longs, et conséquences à long termes, y compris sur les enfants, dont personne ne mesure l’ampleur et la durée).

La bibliothèque, qui a maintenu ces derniers temps un fonctionnement d’ouverture minimale (permanences groupes de lecture), en faisant attention du mieux que nous avons pu à ne pas contribuer à la propagation du virus, programme prudemment des activités plus ouvertes : toujours les permanences et les groupes de lecture, mais aussi des discussions et des projections, sous réserve d’aléas liés à l’épidémie (il faudra consultez le site où nous mettrons le programme à jour).

Plusieurs discussions ou pistes de travail prévues ces dernières temps on dû être laissées en plan et plusieurs discussions prévues ont été annulées, on propose donc d’en reprendre certaines, avec trois discussions que nous espérons les plus publiques possibles. La première aura lieu le 28 mai à 19h autour de la question du bonheur, et de la place qu’il y aurait ou pas à lui donner dans le cadre des perspectives révolutionnaires. Ensuite le 4 juin à 19h, à une époque où les raisons sont nombreuses de s’installer dans des formes de replis toujours plus ou moins misérables, qu’ils soient familiaux, affinitaires ou communautaires, et de se satisfaire du confort relatif des cercles qui font milieux, on se demandera si un milieu peut être révolutionnaire. Enfin le 18 juin à 19h on reprendra le fil d’une réflexion sur la question de la violence révolutionnaire qui avait déjà fait l’objet d’une première discussion le 24 janvier 2020, en questionnant la puissance, l’impuissance et le courage révolutionnaire..

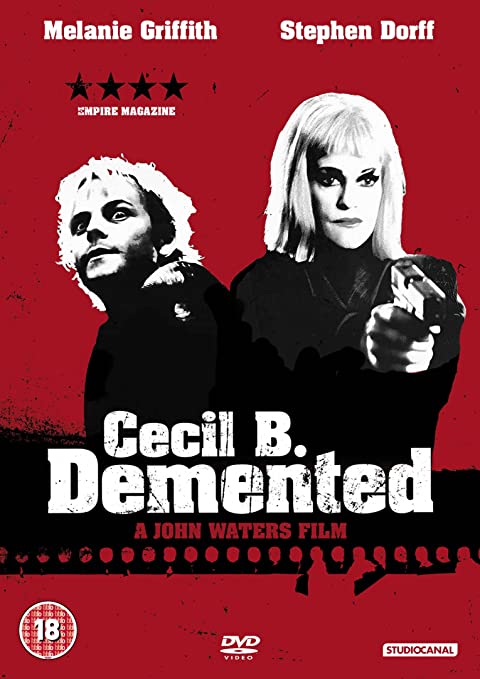

Deux séances de ciné-club sont prévues à partir du mois de juin, la deuxième marquera une première approche de la question des rapports entre art et subversion. Les groupes de lecture se dérouleront le dimanche à 15h30 et accueillent tous ceux qui veulent s’attacher à lire et discuter de textes dont certains se poursuivent sur plusieurs séances, et d’autres sont choisis parmi les propositions des participants du jour. Enfin lors des permanences, on peut venir se renseigner sur le projet, discuter de choses et d’autres, amener des propositions, des nouvelles, emprunter des documents ou se procurer des livres ou brochures que nous distribuons.

A partir de novembre 2008, en France, après l’incendie qui a réduit en cendre le centre de rétention de Vincennes au cours d’une révolte des sans papiers qui y étaient enfermés, la lutte contre les frontières et l’enfermement des sans-papiers a connu une phase particulièrement offensive, avec un grand nombre d’attaques, en particulier contre des entreprises collaborant à la machine à expulser, comme les banques dénonçant les sans papiers aux flics ou les entreprises de transport participants aux expulsions. La répression de ce moment de lutte a conduit des dizaines de militants sous le coup d’une procédure tentaculaire, avec des perquisitions à répétitions, plusieurs incarcérations en préventive et une pression et une surveillance policière qui ont duré presque une décennie. L’instruction, qui était surtout là pour donner à la police et au renseignement les coudées franches en terme de contrôle et de surveillance de la large mouvance alors active sur ces questions, a été maintenue en cours au delà de tout délai « raisonnable », jusqu’à ce qu’elle finisse par se clore en 2016 sur la mise en accusation dans deux procès d’une dizaine de personnes, tous pour des délits très mineurs, (certains même seulement pour avoir refusé de donner leur ADN lors des interpellations), les faits les plus criminalisables, qui avaient justifié l’instruction, étant finalement tous déclarés « sans auteurs ». Dans le premier volet de cette affaire, parce qu’il est très rare que la justice se dédise complètement, ce sont en fin de procédure du sursis ou des amendes pour tag, dégradations mineures, ou refus de se soumettre à la signalétique qui finiront par être attribuées aux mis en examens, alors que plusieurs personnes ont été incarcérées plusieurs mois en préventive dans cette affaire.

A partir de novembre 2008, en France, après l’incendie qui a réduit en cendre le centre de rétention de Vincennes au cours d’une révolte des sans papiers qui y étaient enfermés, la lutte contre les frontières et l’enfermement des sans-papiers a connu une phase particulièrement offensive, avec un grand nombre d’attaques, en particulier contre des entreprises collaborant à la machine à expulser, comme les banques dénonçant les sans papiers aux flics ou les entreprises de transport participants aux expulsions. La répression de ce moment de lutte a conduit des dizaines de militants sous le coup d’une procédure tentaculaire, avec des perquisitions à répétitions, plusieurs incarcérations en préventive et une pression et une surveillance policière qui ont duré presque une décennie. L’instruction, qui était surtout là pour donner à la police et au renseignement les coudées franches en terme de contrôle et de surveillance de la large mouvance alors active sur ces questions, a été maintenue en cours au delà de tout délai « raisonnable », jusqu’à ce qu’elle finisse par se clore en 2016 sur la mise en accusation dans deux procès d’une dizaine de personnes, tous pour des délits très mineurs, (certains même seulement pour avoir refusé de donner leur ADN lors des interpellations), les faits les plus criminalisables, qui avaient justifié l’instruction, étant finalement tous déclarés « sans auteurs ». Dans le premier volet de cette affaire, parce qu’il est très rare que la justice se dédise complètement, ce sont en fin de procédure du sursis ou des amendes pour tag, dégradations mineures, ou refus de se soumettre à la signalétique qui finiront par être attribuées aux mis en examens, alors que plusieurs personnes ont été incarcérées plusieurs mois en préventive dans cette affaire.