Dimanche 7 janvier 2018 à 19h

Il y a maintenant un peu moins d’un an était diffusé sur Arte le documentaire Ni Dieu ni Maître – Une histoire de l’anarchisme de Tancrède Ramonet. Dans une période de misère politique, alors que la main mise sur l’histoire des luttes et des mouvements révolutionnaire reste le dernier bastion auquel s’accroche le vieux Parti Communiste, ce documentaire qui se présente comme une « réhabilitation de l’anarchisme » a été accueilli plutôt positivement dans les milieux militants et institutionnels.En période de disette, tout n’est pas pour autant bon à prendre.

Il y a maintenant un peu moins d’un an était diffusé sur Arte le documentaire Ni Dieu ni Maître – Une histoire de l’anarchisme de Tancrède Ramonet. Dans une période de misère politique, alors que la main mise sur l’histoire des luttes et des mouvements révolutionnaire reste le dernier bastion auquel s’accroche le vieux Parti Communiste, ce documentaire qui se présente comme une « réhabilitation de l’anarchisme » a été accueilli plutôt positivement dans les milieux militants et institutionnels.En période de disette, tout n’est pas pour autant bon à prendre.

S’il nous a semblé nécessaire de réaliser une lecture critique de cette « histoire de l’anarchisme » tout public, c’est d’abord pour ce que ce travail véhicule comme lecture identitaire de l’anarchisme, mais également parce que son optique est la réhabilitation de celui-ci dans le cadre de l’historiographie stalinienne à la française opérant ainsi la liquidation de ce qu’il peut en rester de subversif pour aujourd’hui.

La vision de l’anarchisme qu’il défend participe activement à la déconstruction en cours de l’héritage révolutionnaire dans lequel on nous propose de venir piocher des figures quasi-mythologiques pour consolider une construction idéologique qui ne fait rien d’autre que valider le présent, et cette mythopoiésis en carton nous semble caractéristique d’un rapport au passé mais encore plus d’un rapport au présent désastreux.

Il ne s’agit pas pour nous de défendre le pré-carré d’une quelconque identité anarchiste ou la pureté d’un courant philosophico-politique — d’ailleurs bien malmené en tant que tel par la perspective de vulgarisation de ce documentaire —, et c’est d’un point de vue révolutionnaire que nous avons commencé à y réfléchir. A travers cette réduction de l’anarchisme — comme on réduit une tête chez les Jivaro —, c’est la perspective révolutionnaire en elle-même qu’on travaille à liquider, quelle que soit la manière dont on peut la formuler et la concevoir. Déconstruire ce documentaire concerne donc tous les révolutionnaires qui n’acceptent pas de se laisser bercer et endormir dans cette époque qui voudrait faire de la révolution un souvenir du passé qui prend la poussière comme des castagnettes sur une cheminée et qu’on regarde de temps en temps avec nostalgie avant de la mettre au grenier quand on ne se souviendra même plus de quoi il s’agit.

Réfléchir autour de ce que ce documentaire fait à la révolution, c’est une occasion à saisir pour réinsuffler de la vie au refus de ce monde, qui a une histoire dont l’anarchisme fait assurément partie. C’est œuvrer à la construction des bribes d’une autre histoire complexe, pleine de contradictions et riche de possibles multiples, la nôtre, et la reparcourir du point de vue d’un présent qui en a grand besoin. Il s’agit donc aussi de refuser les pratiques de muséification de l’histoire et de la praxis révolutionnaires à l’œuvre dans cette époque.

C’est autour de ces thématiques que nous proposons de réfléchir ensemble le pour une session de travail publique afin de présenter le travail en cours, d’en discuter plus largement et d’envisager ensemble les perspectives à lui donner.

On pourra également discuter, au travers des informations délivrées lors de la promotion des deux premières parties, du troisième volet du documentaire consacré à l’anarchisme d’aujourd’hui et intitulé « Les Réseaux de la colère », actuellement en recherche d’un diffuseur.

Depuis qu’elle existe en tant qu’institution, l’école est au service de la bonne gestion des besoins de l’État et du capital. Elle qualifie quand il y a besoin de qualification, déqualifie quand il faut baisser le coût du travail, et toujours apprend l’obéissance et domestique la sauvagerie de l’enfance en faisant intégrer, que ce soit à coups de trique ou de pédagogies alternatives, la nécessité d’accepter ce monde et d’aspirer à y réussir. Elle est aussi le lieu où se rejoue toujours la possibilité de la révolte et du refus, elle est toujours forcément en crise, traversée de tensions et de contradictions inhérente à cette entreprise de gestion de l’ingérable. De la maternelle à l’université, ce qui s’y passe, les rapports qui y circulent, la manière dont adultes, enfants, adolescents y interagissent reflète cette fonction fondamentale.

Depuis qu’elle existe en tant qu’institution, l’école est au service de la bonne gestion des besoins de l’État et du capital. Elle qualifie quand il y a besoin de qualification, déqualifie quand il faut baisser le coût du travail, et toujours apprend l’obéissance et domestique la sauvagerie de l’enfance en faisant intégrer, que ce soit à coups de trique ou de pédagogies alternatives, la nécessité d’accepter ce monde et d’aspirer à y réussir. Elle est aussi le lieu où se rejoue toujours la possibilité de la révolte et du refus, elle est toujours forcément en crise, traversée de tensions et de contradictions inhérente à cette entreprise de gestion de l’ingérable. De la maternelle à l’université, ce qui s’y passe, les rapports qui y circulent, la manière dont adultes, enfants, adolescents y interagissent reflète cette fonction fondamentale.

Dans le cadre d’un débat en cours autour de la « non-mixité », vue comme idéologisation d’une homogénéité de fait dans la lutte, deux soirées de discussions se sont déjà tenues en ce lieu. Si

Dans le cadre d’un débat en cours autour de la « non-mixité », vue comme idéologisation d’une homogénéité de fait dans la lutte, deux soirées de discussions se sont déjà tenues en ce lieu. Si

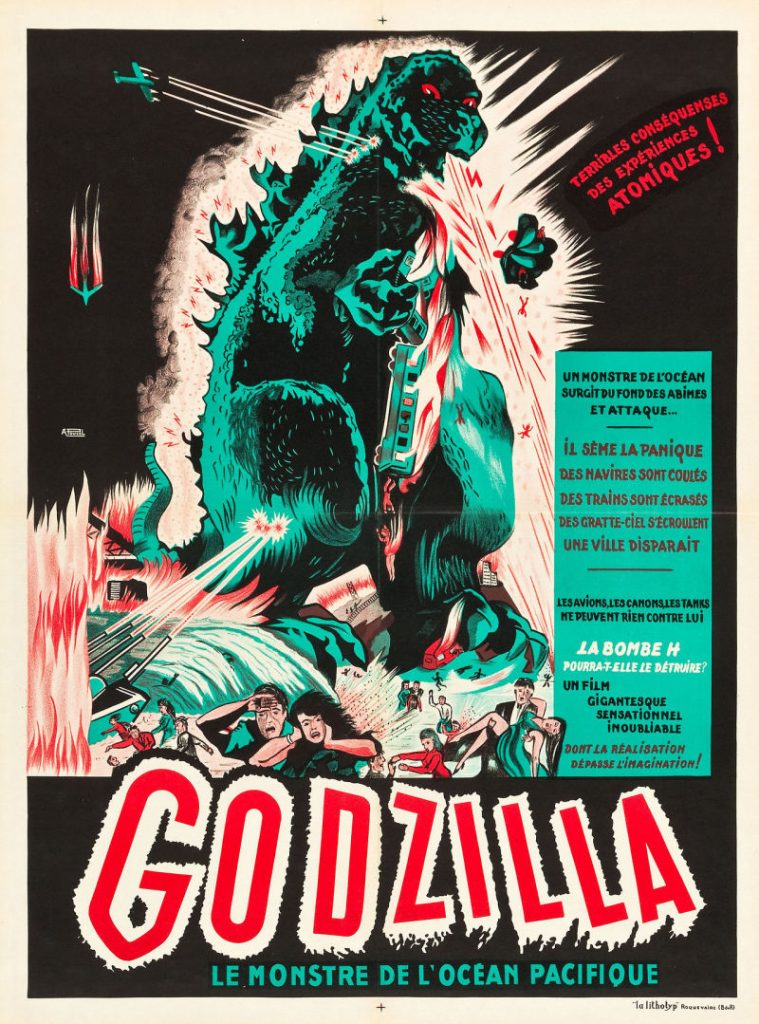

Bricolé à partir d’un budget dérisoire, La colline a des yeux a tout à voir avec Massacre à la Tronçonneuse ou The Devil’s Reject que nous avions projeté il y a quelques mois dans une ambiance hilare, mais avec le cœur bien accroché. Ambitieux dans ses intentions et primitif dans sa concrétisation, ce film post-Vietnam dont le déroulement a été rendu archi-classique par trente années de redites et de remakes, propose un scenario original pour l’époque : Une famille pieuse avec un bébé sur la route en camping-car et dirigée par un flic raciste du meilleur des crus se retrouve accidentellement au beau milieu d’une zone d’essais nucléaires de l’armée américaine. Contraints de quitter la route par une série de bizarreries, ils se retrouvent pourchassés par une bande de locaux, bien évidement, complètement dégénérés, anthropophages et pervers, sortes de Flintstones cannibales avec des noms divins. La famille « moyenne » ici-présente se révèle bien familiale puisqu’elle en contient tous les tabous, les dominations et les rapports pathogènes qui caractérisent son mode d’organisation. Avec ce film, c’est presque comme toujours la même problématique qui transparaît dans ce ciné-club, celle d’une sauvagerie effrayante qui révélerait en retour celle refoulée des « honnêtes gens » et de la civilisation. Ici encore, la famille dégénérée versus la famille moyenne, toutes dysfonctionnelles à bien des égards, servent à montrer que même à son stade d’organisation sociale le plus dépouillé – la famille nucléaire – cette société est pourrie jusqu’à l’os et doit être détruite pour pouvoir redevenir sauvages en nos propres termes, et non ceux d’un monde radioactif de flics, de fric et de rapports de pouvoir à toutes les échelles.

Bricolé à partir d’un budget dérisoire, La colline a des yeux a tout à voir avec Massacre à la Tronçonneuse ou The Devil’s Reject que nous avions projeté il y a quelques mois dans une ambiance hilare, mais avec le cœur bien accroché. Ambitieux dans ses intentions et primitif dans sa concrétisation, ce film post-Vietnam dont le déroulement a été rendu archi-classique par trente années de redites et de remakes, propose un scenario original pour l’époque : Une famille pieuse avec un bébé sur la route en camping-car et dirigée par un flic raciste du meilleur des crus se retrouve accidentellement au beau milieu d’une zone d’essais nucléaires de l’armée américaine. Contraints de quitter la route par une série de bizarreries, ils se retrouvent pourchassés par une bande de locaux, bien évidement, complètement dégénérés, anthropophages et pervers, sortes de Flintstones cannibales avec des noms divins. La famille « moyenne » ici-présente se révèle bien familiale puisqu’elle en contient tous les tabous, les dominations et les rapports pathogènes qui caractérisent son mode d’organisation. Avec ce film, c’est presque comme toujours la même problématique qui transparaît dans ce ciné-club, celle d’une sauvagerie effrayante qui révélerait en retour celle refoulée des « honnêtes gens » et de la civilisation. Ici encore, la famille dégénérée versus la famille moyenne, toutes dysfonctionnelles à bien des égards, servent à montrer que même à son stade d’organisation sociale le plus dépouillé – la famille nucléaire – cette société est pourrie jusqu’à l’os et doit être détruite pour pouvoir redevenir sauvages en nos propres termes, et non ceux d’un monde radioactif de flics, de fric et de rapports de pouvoir à toutes les échelles.