Mardi 18 janvier 19h

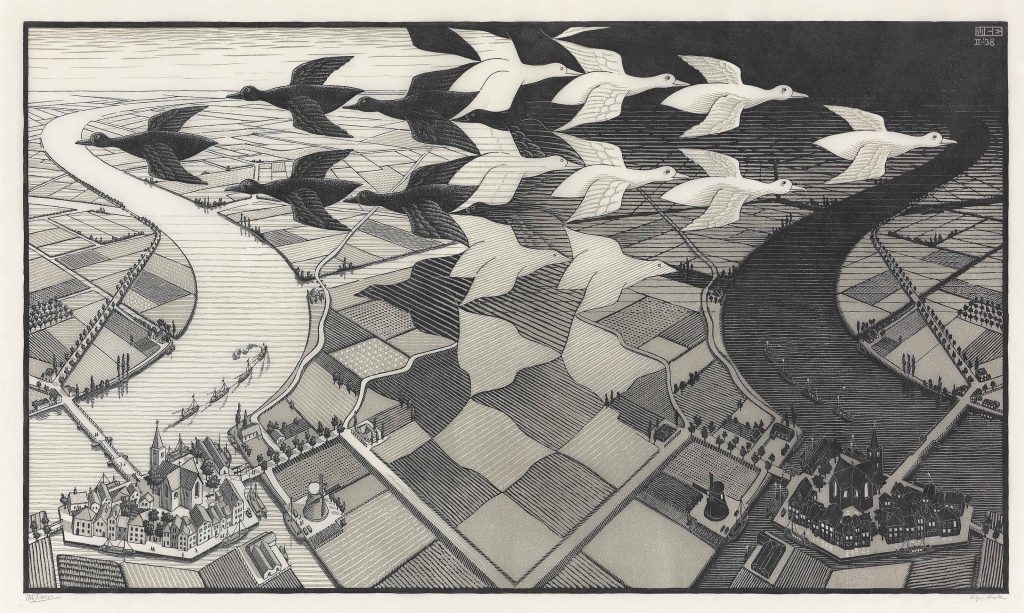

S’il est bien une chose qui semble cruciale à notre époque, c’est de creuser à nouveau des perspectives révolutionnaires, de réfléchir à la question de la Révolution, et, ce faisant, sans doute, de l’imaginer. Mais dans quelle mesure la Révolution, qui ne prend sens que réalisée, a-t-elle besoin d’un imaginaire ? S’en nourrit-elle utilement ? Dépérirait-elle de ne pas être rêvée ? Ou, au contraire, à trop en déterminer virtuellement les contours, ne perdrait-on pas son caractère inouï, sa radicale étrangeté aux catégories, y compris imaginaires, de ce monde qu’elle vient détruire ? En tout état de cause, cet imaginaire, qu’on peut penser plus ou moins nécessaire, il existe bien des manières de contribuer à l’alimenter. L’une d’entre elles, la plus efficace sans doute, est l’utopie.

Puisque le fait d’imaginer, plus ou moins intensément, plus ou moins rationnellement, un monde entier et des relations entre les êtres humains radicalement autres, depuis ses propres fantasmes, rêveries et aspirations, a lieu finalement assez naturellement quand on souhaite la destruction et la disparition du capitalisme et de l’État, on peut faire l’hypothèse que l’utopie a plus ou moins toujours existé. L’utopie, qu’elle prenne la forme du récit, du raisonnement, d’une image, d’une musique, d’un poème ou d’un silence, peut être comprise, en quelque sorte comme la face sensible et affirmative de la négation et du refus du monde présent. Mais que reste-t-il de la négation dès lors que l’affirmation prend ainsi le dessus ?

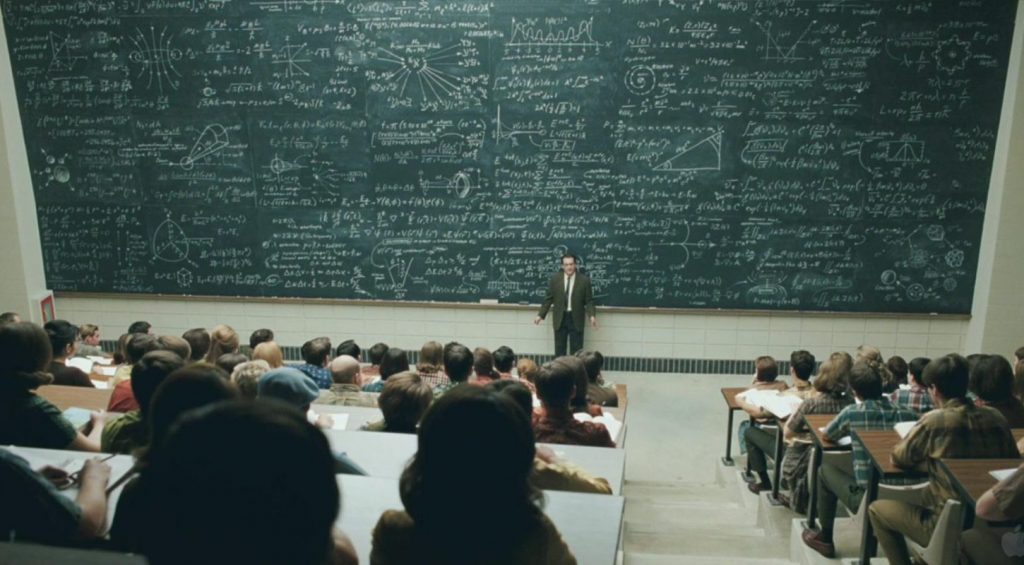

Au XIXème, ceux que Marx et Engels ont qualifiés de « socialistes utopiques » ont justement transcrit leurs aspirations dans des perspectives politiques, liant ainsi l’utopie et la critique sociale, et luttant parfois pour faire advenir ces sociétés imaginaires qu’ils avaient mûries. Cependant, bien souvent les socialistes utopiques misaient sur une transformation du monde non par la révolution mais par la multiplication de communautés idéales (ce qui s’apparenterait de nos jours à ce qui peut être qualifié de perspective alternativiste), et bien des révolutionnaires de la seconde moitié du XIXème siècle ont critiqué cet aspect réformiste, refusant de séparer l’utopie, le rêve d’un autre monde sans État ni capital, des luttes révolutionnaires au présent. Mais un des dangers de la volonté utopique de transformer le monde par la révolution est de transformer des projections imaginaires d’une autre réalité en propositions, objectifs et programmes politiques. Ce que le XXème siècle a connu et qui peut expliquer en grande partie la disparition de l’utopie autant que des perspectives révolutionnaires, ce sont les pires justifications de mesures autoritaires au nom de l’utopie, d’un « monde à venir », au nom d’un « communisme » à construire et à imposer à la réalité présente, qui, ainsi utilisée, peut ne rien avoir de souhaitable.

Nos aspirations à l’émancipation tendent évidemment vers une révolution anti-autoritaire, où tous les individus seront (ou seraient ?) libres, sans État, argent ou travail, mais définir par avance ce à quoi devrait ressembler le monde d’après le capitalisme et l’État serait, malgré toutes les aspirations libertaires de cette utopie, foncièrement autoritaire. Elle dépasserait le stade de la rêverie, pour entrer dans celui du programme politique. Il serait, de plus, illusoire de considérer que nous avons les clés de compréhension et d’imagination suffisantes pour concevoir un monde à la hauteur de nos aspirations, alors que le capitalisme et l’État sont en permanence des freins à notre imagination et à notre pensée. La Révolution elle-même transformerait (ou transformera ?) profondément les possibilités d’imaginer et de créer, les aspirations des uns et des autres, sans que cela ne puisse être contrôlable ou même anticipable. Le passage unilatéral de l’utopie au programme politique, de l’imagination à son application, ne fait que simplifier le rapport de transformations permanentes et réciproques entre les aspirations – aussi variées qu’il y a d’individus et qui même, sans doute, foisonnent en chacun – et la réalité sociale. En tout état de cause, le rapport entre l’imagination et la lutte a sans doute tout intérêt à être sans cesse réinterrogé.

L’utopie a donc longtemps, pour les raisons et au nom des critiques énoncées plus haut, disparu des textes révolutionnaires, et a plus souvent servi de support, ces dernières années, à des tendances gauchistes, alternos et social-démocrates. Au XXème siècle, l’idée révolutionnaire était si présente dans les esprits, dans l’imaginaire collectif, elle paraissait si tangible, que l’utopie, le fait de mettre par écrit ses espoirs d’un autre monde, n’était absolument pas une évidence, et peut être à raison. C’est en cela qu’Utopie 2021 est un texte important, il paraît dans un contexte où l’imaginaire de la Révolution s’est effritée, où celle-ci ne paraît plus possible, et ce même pour une partie des aires subversives.

Mais Utopie 2021 ne développe pas seulement une utopie : ce livre, composé en trois parties qui se répondent, réfléchit au processus révolutionnaire et se demande comment est-ce qu’une subversion globale de l’existant serait possible ; et aux possibilités d’interventions des révolutionnaires à partir de la situation actuelle.

On propose donc une présentation et une discussion autour de ces thématiques, de l’Utopie, de l’intervention, de la Révolution et de son imaginaire, à partir d’Utopie 2021, et en présence de Léon de Mattis.

Télécharger l’affiche